地震によって建物が揺れるのは、地面と建物が基礎を介してつながっているからです。地面の揺れが建物に伝わってくることで被害が生じます。もし建物と地面とがつながっていなければ、地震によって建物が揺れることはありません。

建物と地面とのつながりを切る方法として、建物を宙に浮かせたり、建物を水上に建てたりすることが考えられます。こうしたアイディアは昔からあり、実現しているものも少なからずあります。

しかし、建物を浮かせるのが大変なことはすぐにわかるかと思います。わざわざそんなことをしなくても、地震の揺れが伝わってこないようにする方法は無いものでしょうか。

実は、非常に簡単な方法があります。それは、「建物を滑らせる」ことです。

地震時に建物を滑るようにしてやれば、どれだけ大きな地震が起こったとしても、建物に作用する力の大きさは頭打ちになります。滑るということは、滑り出すときの力よりも大きな力が伝わってこないということだからです。最高の地震対策技術である「免震」にも取り入れられている考え方です。

この「滑り」を利用した製品がいくつも出回っています。滑りをうまく使えば合理的に耐震性を高めることができます。

しかし、滑りを利用する際には、「地震時に建物が滑る量」に注意しなくてはなりません。建物が滑り出す力の大きさと建物が滑る量には相関があるにも関わらず、これを無視しているような製品が散見されます。

ここでは大地震時にどのくらい建物が滑るのかを見てみましょう。

地震時の地面の変位量

建物が滑る量の前に、まず地震時に地面がどのくらい動くのかを知っておきましょう。

マグニチュードが大きくなりやすい海溝型の地震では、地面の動きも大きくなります。2011年の東北地方太平洋沖地震では、震源付近で数十mも地面が動いたようです。

一方、直下型地震では地面はそこまで大きく動きません。その代わり、震源が内陸部にあるため、建物のすぐ下が震源となる可能性があります。2016年の熊本地震では、2m以上の横ずれが田んぼに表出しました。

しかし、地震時の地面の動きは場所によってまちまちで、震源近傍とそれ以外の場所とでは大きく異なります。1995年の兵庫県南部地震では、被害の大きかった地域でも20~30cm程度でした。マグニチュード9クラスの地震の発生が懸念されている南海トラフでも、陸部では数十cmを大きく超えて動くところは限定的だと考えられます。

いずれにせよ、大地震時には建物直下の地面が10cm以上は動くものと考えたほうがいいでしょう。

滑り量と地震力の関係

地面の揺れを建物にまったく伝わらないようにするには、建物を完全に地面から浮かしてしまうか、摩擦の無いツルツルな面の上に建物を建てる必要があります。こうしておけば、地面がどう動こうと建物はその場に留まり続けることになります。

このとき、もし地面が東に20cm動いたとしたら、地面の上に立っている人にとっては、建物が西に20cm動いたように感じられます。地面の建物の動く量と地面の動く量は同じになります。

逆に、地面と建物がつながっている普通の建物の場合、地面の動きに合わせて建物自身も動いてしまいます。地面の上に立っている人にとっては、建物は動いていないように感じられます。

つまり、地震による建物の揺れをゼロにするには建物は地面と同じだけ動く必要があり、地震の揺れをそのまま建物に伝えるのであれば建物は動く必要がない、ということです。実際にはそこまで単純ではありませんが、以下の関係が成り立ちます。

建物に生じる地震の力:小 ⇔ 建物の動く量:大

建物に生じる地震の力:大 ⇔ 建物の動く量:小

構造設計者は、建物に生じる地震の力を小さくしつつも、できるだけ建物の動く量も小さくなるよう工夫を凝らします。しかし、それにも限界があります。

最適な設計がされている場合、動く量を小さくした建物の地震力が、動く量を大きくした建物の地震力よりも小さくなることはありません。動く量と地震力はトレードオフの関係にあるのです。宙に浮いていようが何をしようが、これは変えられません。

免震建物の変位量

一般的な免震建物は、大地震時に30~50cm程度動くように設計されています。そして建物の周囲には、建物が50~70cm程度動けるスペースが確保されています。

滑りを利用した免震建物の場合、建物が滑り出すときの力の大きさは、建物の重さの3~5%程度になっています。しかし、実際に建物に生じる地震の力は、建物の重さの10%強になります。滑った建物が元の位置に戻れるよう、地面と建物とを柔らかいゴムなどでつないでおり、このゴムが伸びた分だけ力を伝えてしまうからです。

免震の研究は多数行われており、性能の限界も知られています。どのような装置を組み合わせたところで、地震の力をそのままで動く量を半分にしたり、動く量をそのままで地震の力を半分にしたりすることはできません。

摩擦係数と滑り量

摩擦係数の違いによって滑り量がどの程度になるのか、実際に計算してみましょう。

計算条件

計算は以下の①②③④のルールに従って行います。

①建物に生じる最大加速度

建物に生じる最大の加速度は摩擦係数によって決まる。仮に摩擦係数が0.3であれば、建物には300gal(≒1G×0.3、gal=cm/s2)よりも大きな加速度は生じない。

②建物が滑っていないときの加速度

建物が滑っていないときは、建物と地面は同じ加速度で動く。

③建物が滑っているときの加速度

建物の速度と地面の速度に差があるとき(=建物が滑っているとき)、建物には摩擦係数によって決まる最大の加速度が生じる。

④加速度・速度・変位の関係

加速度に時間を掛けたものが速度、速度に時間を掛けたものが変位になる。

もしかしたら③が少しわかりにくいかもしれませんが、どれもごく当たり前の条件を書いているだけです。

計算例

兵庫県南部地震において、神戸海洋気象台で観測された地震の記録を用いて計算を行います。なお、建物を元の位置に戻そうとするバネのような装置は無いものとして計算しています。

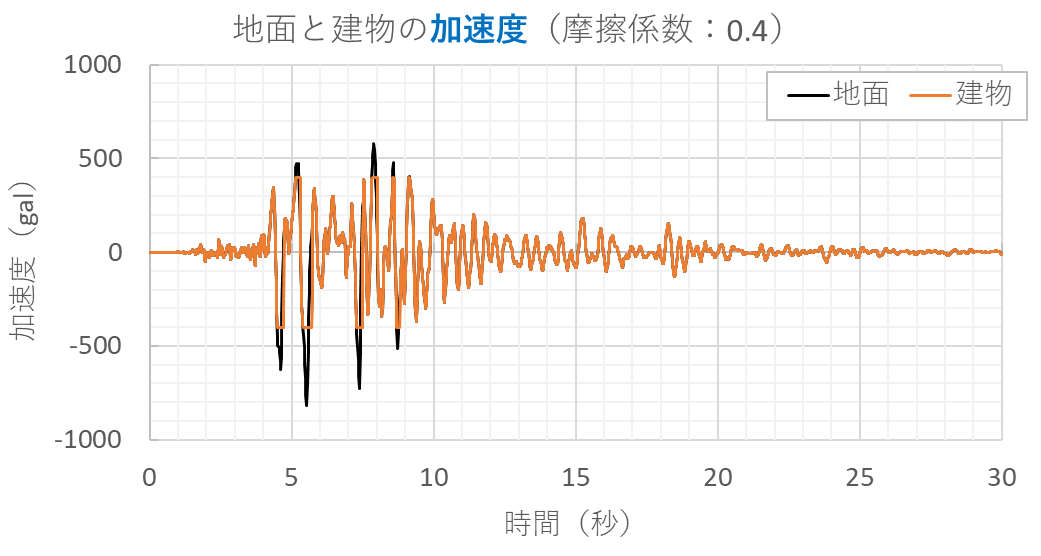

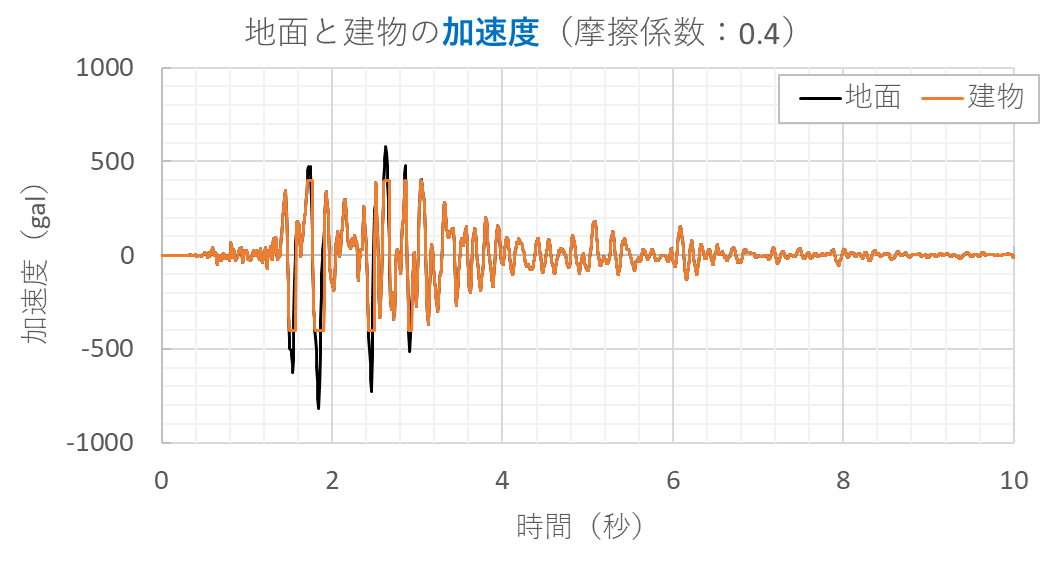

摩擦係数0.4(400galで滑る)とした場合を見てみましょう。まずは地面と建物の加速度です。

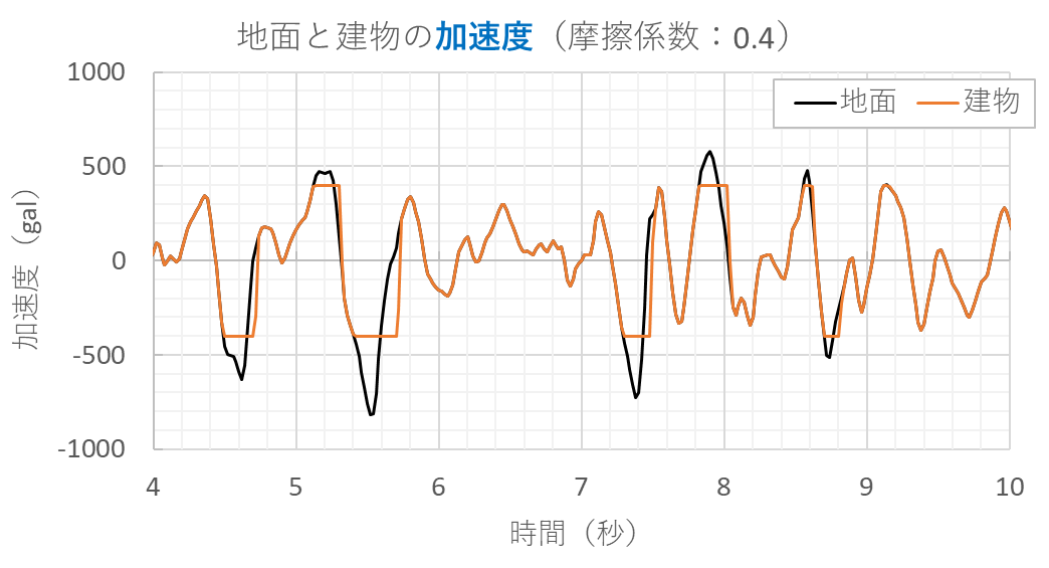

地震は30秒以上続いていますが、地面の加速度が大きい4~10秒付近では建物の加速度が400galで頭打ちとなり、地面よりも加速度が小さくなっています。この時間帯を拡大して示します。

建物の加速度が地面の加速度よりも小さくなる範囲では、建物の速度も地面の速度より小さくなります。その後、地面の加速度が400galより小さくなっても、すぐには建物と地面の速度は一致しません。速度が一致するまでしばらく建物は滑り続けることとなり、その間は地面の加速度よりも建物の加速度が大きくなります。

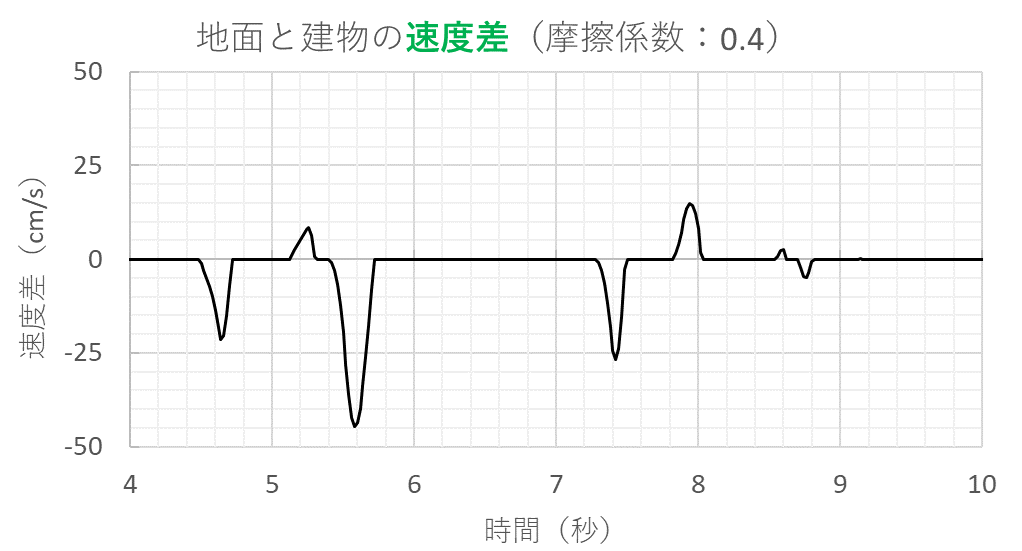

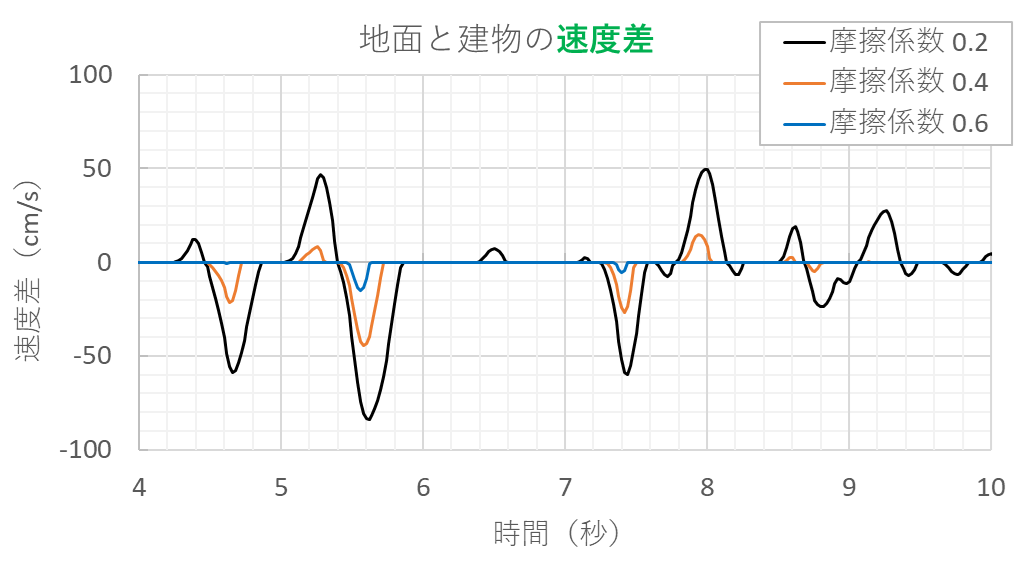

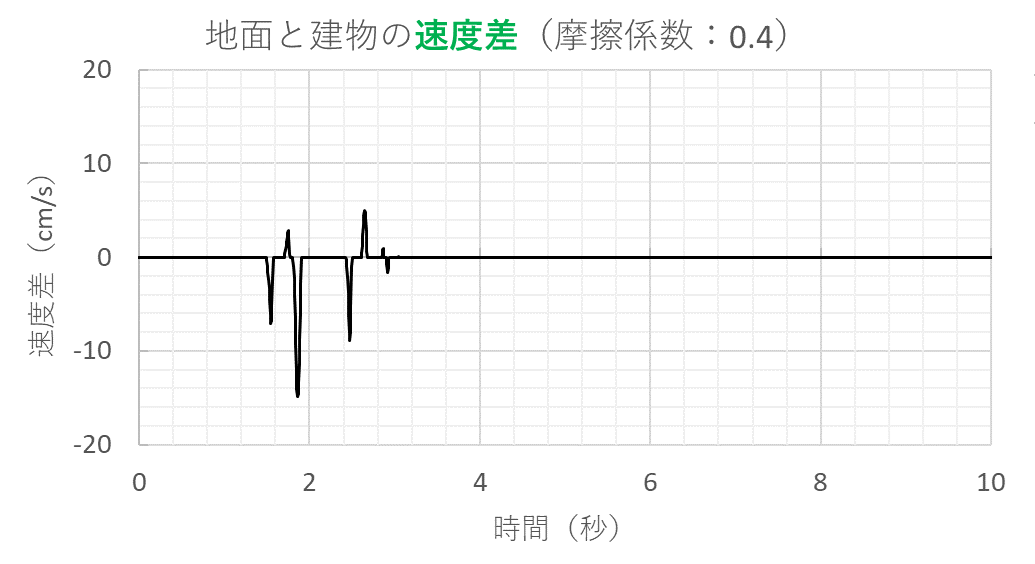

次は地面と建物の速度の差です。

地面の加速度が400galを超えるまでは地面と建物は同じ速度で動くため、速度差はゼロです。しかし、地面の加速度が400galを超えると、400galまでしか加速できない建物よりも地面のほうが速く動くことになり、速度差が生じます。しばらくすると建物が追いつきますが(速度差ゼロ)、また地面の加速度が400galを超えると速度差が生じ、建物は滑ることになります。

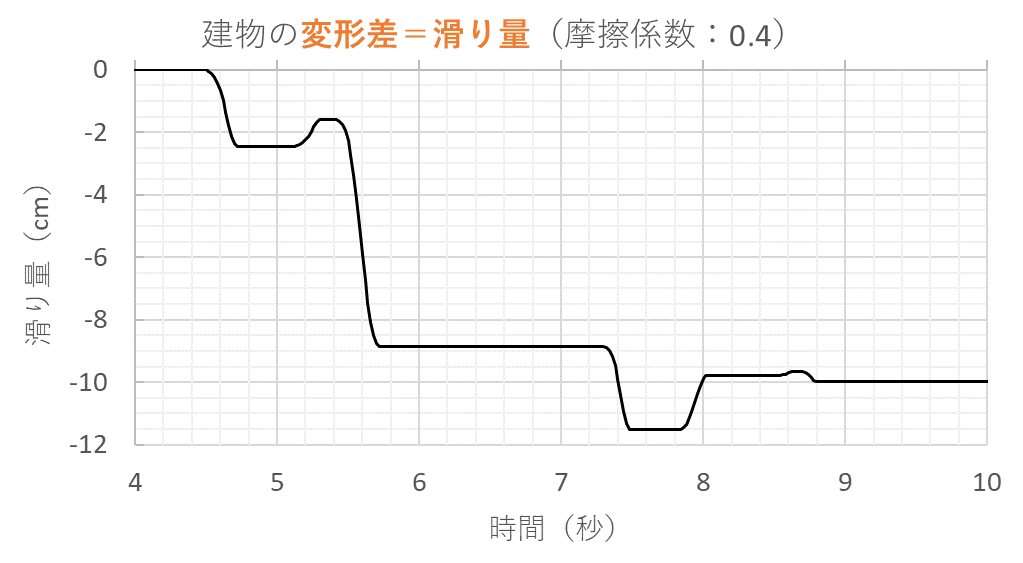

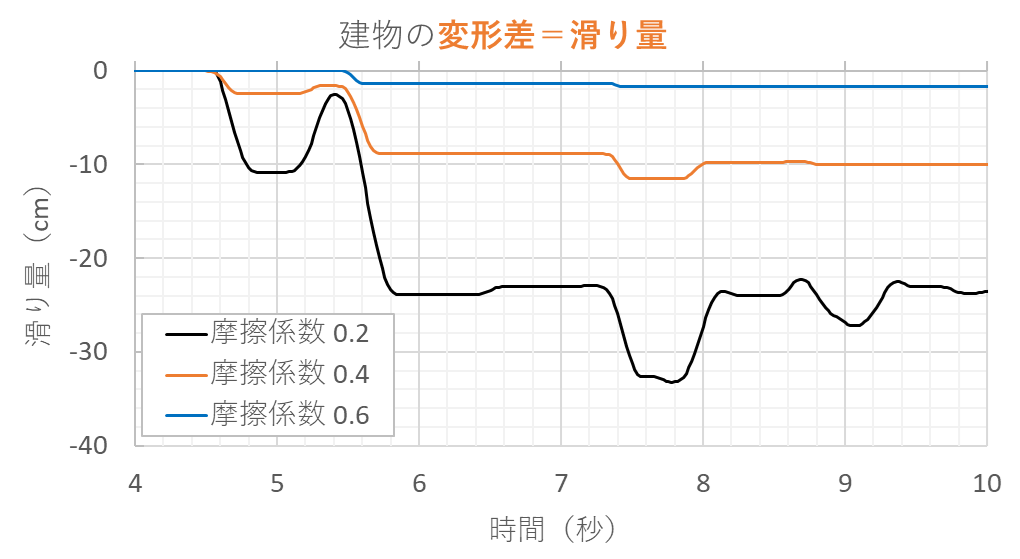

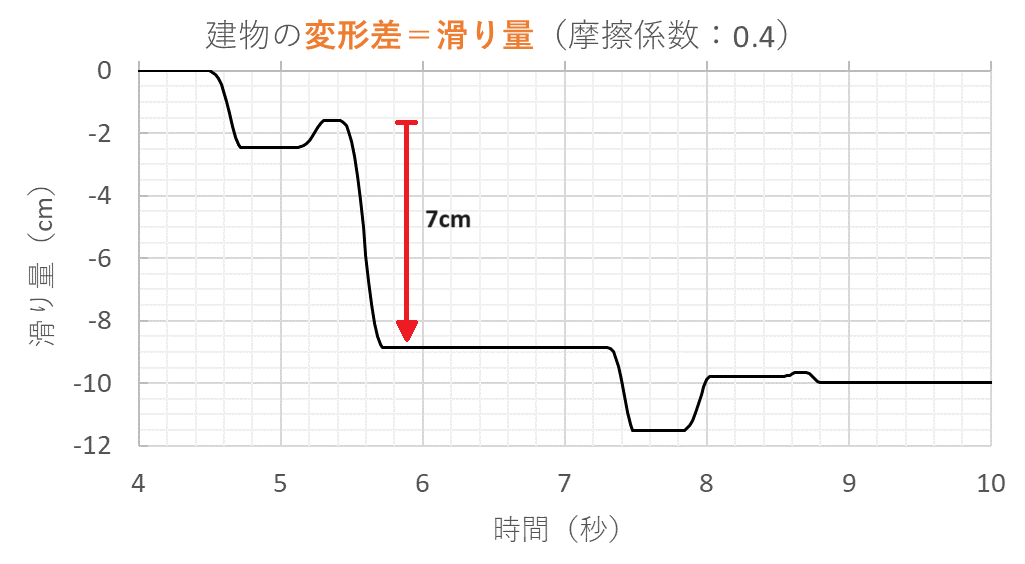

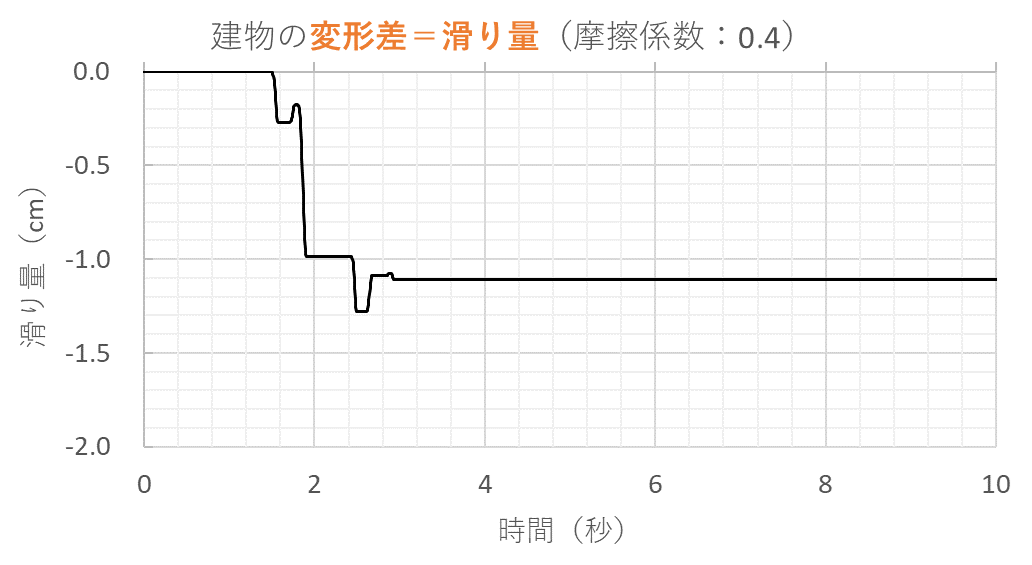

次は地面と建物の変位の差です。地面と建物の速度が違えば、当然動く量も違います。その差が建物の滑った量になります。

この地震ではマイナス側の加速度が大きいため、滑りもマイナス側に偏ります。摩擦係数0.4では10cm以上も滑ることがわかります。

今度は摩擦係数を0.2、0.4、0.6と変化させた場合です。地面と建物との速度差と、地面と建物の変位差を示します。

摩擦係数が0.2の比較的滑りやすい場合では、滑り量は30cmを超える大きな値となっています。逆に、摩擦係数0.6の滑りにくい場合では、滑り量は2cm弱と小さな値です。摩擦係数の設定で滑り量が大きく変化することがわかります。

しかし、摩擦係数0.6では地面と建物の速度の差はほとんどありません。地面から建物に伝わる揺れをあまり小さくできていないということです。

実際の製品の摩擦係数

滑ることで建物の揺れを低減できることを売りにしている製品がいくつかあります。それらの摩擦係数はどの程度の値に設定されているのでしょうか。

地面と建物の基礎との間に敷くシート状の製品

通常の建物は、地面の上にコンクリートの基礎を設け、その上に建てられます。このとき、地面と基礎との間にツルツルしたシートを敷いておくことで地震時に建物を滑らせることができます。

こうしたシートでは、摩擦係数は0.2前後に設定されていることが多いようです。できるだけ揺れを伝わらないようにしたいものの、滑り量は数十cm程度になるため、これ以上摩擦係数を小さくできないのでしょう。

免震に比べれば揺れは大きくなりますが、建物の周囲にある程度スペースが確保できるのであれば、非常に有効なシステムです。ゴムやダンパーといった特殊な装置を用いないため、免震よりも安価に導入できます。

ただし、地震後に建物の位置がずれてしまう可能性があることに注意が必要です。

建物の基礎と土台との間に敷く製品

木造建物では、コンクリートの基礎の上に「土台」と呼ばれる木の部材を置き、その上に柱などを立てていきます。

しかし、コンクリートと木が直に接すると腐食しやすくなるため、近年では樹脂や金属でできた薄い材をその間に挟むことが多くなっています。この薄い材を滑るようにしている製品もあります。

ある製品では、摩擦係数は0.3程度に設定されています。先ほどのツルツルなシートよりも伝わる揺れはやや大きくなりますが、滑り量は小さくすることができます。

ただ、不可解なことに、この製品の動ける範囲は0.5cmに設定されています。大地震時に想定される滑り量は10cmを優に超えますので、すぐにぶつかってしまうことが懸念されます。

この製品は滑るだけでなく、元の位置に戻る機構も備えています。そのため滑りが偏りにくくなるのは確かです。

しかし、仮に滑った後にまた元の位置に戻ったとしても、一度に滑る量を小さくする効果はありません。下の図に示すように、摩擦係数が0.4の場合でも、5.4秒から5.8秒の間に-2cmから-9cmまで一気に7cm程度滑っています。0.5cmでは不足するのは明らかです。

また、元の位置に戻る機構によって滑り量を0.5cmに抑えるというのであれば、摩擦による力に加え、元に戻る力も建物に伝わってしまうことになります。これでは滑っている意味がありません。

結局のところ、伝わる力も小さい、滑る量も小さい、というのは物理的に実現不可能なのです。そんな都合のいいことは起こり得ません。

怪しい実験

上述のように効果があるのか怪しい製品が市中に出回っているわけですが、こうした製品でも「素晴らしい実験結果」を使って性能をアピールしています。どうしてそんなことが可能なのでしょうか。

それは、実験のやり方が間違っているからです。パッと見るとそれらしいことをやっているのですが、実は絶対にやってはいけない変更を加えています。

下の図は先ほどと同様、摩擦係数を0.4とした場合の結果ですが、計算の前にある操作を加えています。その結果、建物に生じる加速度は400galのままですが、速度差や滑り量は劇的に小さくなっています。

どこが変わったのかすぐにわかったでしょうか。地面の加速度を小さくしたわけでもありませんし、波形を変えたわけでもありません。変えたのは、横軸である「時間」です。

最初の計算では地震の発生から終了まで30秒でしたが、今回の計算では10秒となっており、地震の継続時間が1/3になっています。元々は1秒間に1往復するような大きな揺れだったのですが、それを1秒間に3往復するような小刻みな揺れに変えているからです。

加速度に時間を掛けたものが速度ですから、地面の速度は元の1/3倍になっています。そして速度に時間を掛けたものが変位ですから、地面の変位は1/3×1/3となり、元の1/9倍になっています。しかし、時間の軸を表示しなければ、小さな地震に変えてしまったことは誰にもわかりません。

こうした製品を紹介している動画では、小刻みにガタガタ揺れる実験の結果しか示されていません。そうでなければ効果が発揮できないからです。

他の製品ではちゃんとした実験を行っているので、ぜひ見比べてみてください。揺れの規模がまったく違うことがすぐにわかります。